【「落語と江戸料理の会 めぐたま寄席 第19回 柳亭小燕枝師匠」レポート】

2024年6月14日に行われた「落語と江戸料理の会 めぐたま寄席 第19回 柳亭小燕枝師匠」は、満員御礼のなか、楽しく美味しく開かれました。

*ウエルカム おにぎり

めぐたま名物、会社帰りの方に好評な、小腹を満たすウエルカムドリンクならぬ、ウエルカムおにぎり。

*かつお生り節おろし大根

『日々徳用倹約角力取組 魚類方』より。

江戸っ子が女房を質にいれても争って食べた初かつお。かつおは「二日目は矢次早なり初なまり」と読まれるほど足がはやいので、次の日にはなまり節にして食していた。

江戸後期の庶民の節約料理番付である『日々徳用倹約角力取組 魚類方』には、なまり(生り節)がいくつか登場する。人気の食材なのですね。この料理は、大根おろしと山葵でさっぱりと食べます。

*唐秬卵(とうきびたまご)

『万宝料理秘密箱 卵百珍』より。

「是は唐きびの 寒晒の粉を三合ほど 水にて能とき合セ これもとろろ汁の位にときて其中へ卵を 十ヲ入て 是も よくよくとき合セ さてみりん酒を二合ほど入レて 内こしきにて むすへし 是も 茶料理には 一段とよろし」とある。

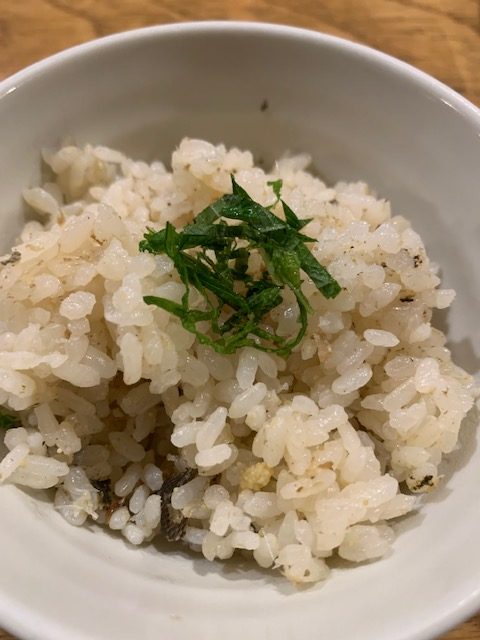

*砕き豆腐(豆腐百珍 佳品より)

「豆腐水をしぼりよくつかみくづし 青菜を微塵にきざみ とうふと等分にして 油をよくにたたせ 先にとうふをいれてよくかきまわし 次に青菜を入れ またよくかきまわし 醤油にて味つくる也 十丁に油に二合あまりの分量也」とある。

*素麺大根

『大根一式料理秘密箱』より。

夏の辛い大根を細かい線に切って素麺に見立てた料理。水にさらすことによって、辛さが和らぎ食べやすくなる江戸っ子の知恵。

*茄子の白酢がけ

『八百善料理通』より。

出盛りの茄子の紫に白酢をかけて、目にも美しく食慾をそそられる一品。

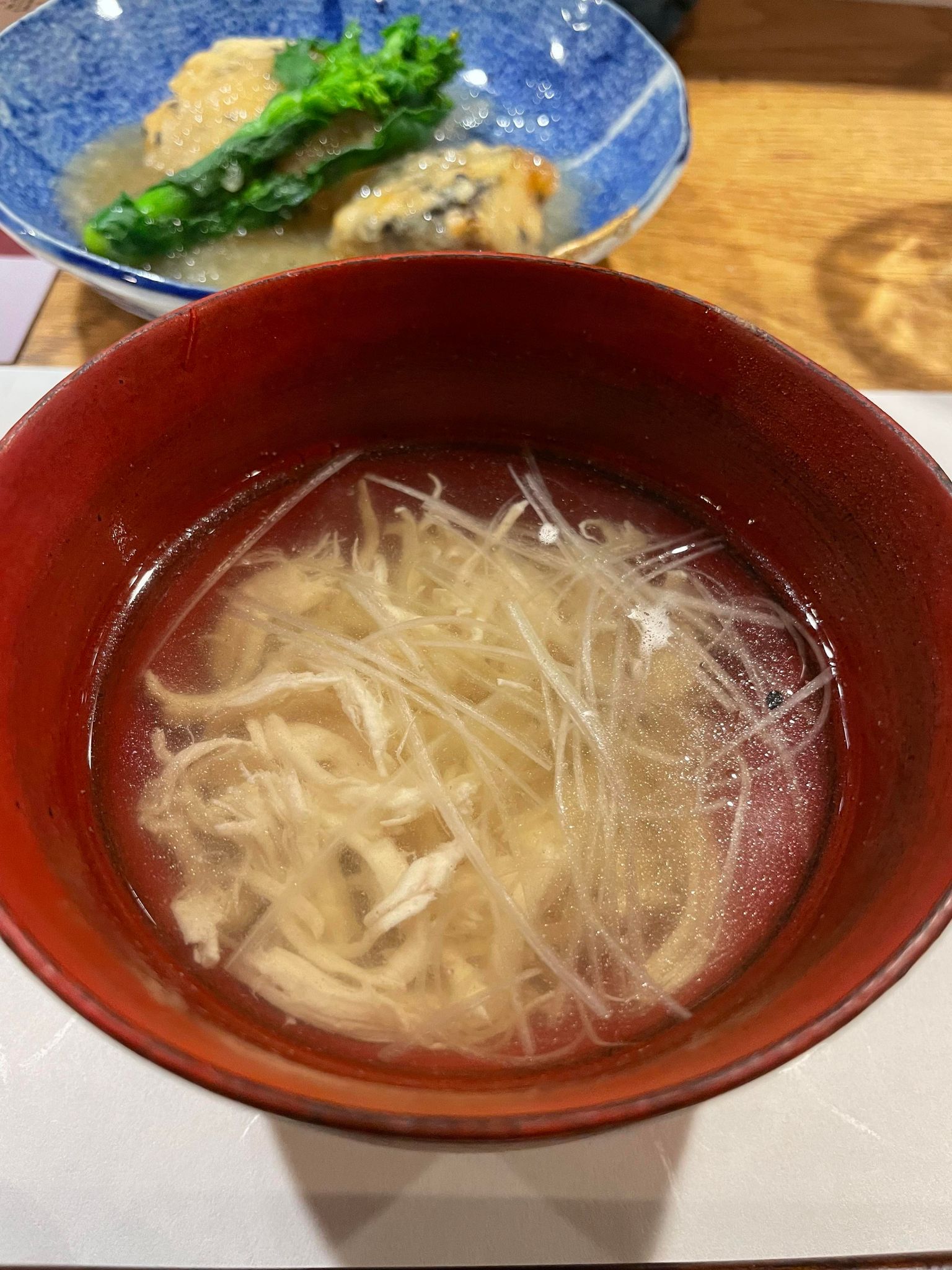

*ほたるめし

『名飯部類』より。

蛍の季節、黒豆を蛍に見立てたご飯。

極上の信楽煎茶で食すとある。

*甘味 宗久餅

『古今名物御前菓子秘伝抄』より。

茶人今井宗久が考案したといわれている餅菓子。上新粉、もち粉に味噌を加えたほどよい歯ごたえが身上。くるみ入り。

小燕枝師匠、参加していただいた皆様、ありがとうございました。

そして、人物写真は木村直軌さんの撮影です。感謝感謝。

次回、「落語と江戸料理の会」はなんと20回!

特別な趣向を考えています。

お楽しみに!